Iris Carabal es maestra y especialista en Pedagogía Terapéutica. Referente en el ámbito de la divulgación en neurodivergencias con su proyecto 'Avanzando con emociones', acaba de publicar el libro Aprendiendo a ser maestra de alumnado con TEA (de venta en Amazon), donde vierte toda su experiencia, sensibilidad y conocimientos para que los escolares en el espectro del autismo gocen de oportunidades reales educativas en sus centros. Hemos charlado con ella.

Cuando el entorno se ajusta, la experiencia escolar deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una oportunidad para que el niño pueda disfrutar, relacionarse y sentirse seguro

Cuando una familia se plantea la escolarización de su hijo con TEA, ¿qué es lo que fundamentalmente debería tener en cuenta?

Cuando una familia se plantea la escolarización de su hijo con TEA, lo esencial es mirar más allá del nombre o el prestigio del colegio. Lo que marcará la diferencia de verdad es la filosofía del centro: cómo entiende la inclusión y si esta impregna a toda la comunidad educativa, no únicamente al equipo de PT o AL. Es clave conocer qué recursos tienen, cómo se organizan para atender a la diversidad y qué medidas garantizan la accesibilidad cognitiva y la participación real. También conviene fijarse en las ratios, porque un centro desbordado difícilmente podrá ofrecer una atención de calidad.

Otro aspecto muy valioso es preguntar si ya hay otros niños con necesidades educativas especiales desde el inicio y escuchar a sus familias si fuera posible antes de la escolarización. Su experiencia suele reflejar lo que realmente ocurre en el día a día. Además, según las necesidades de tu hijo o hija, es importante valorar si en un futuro requerirá de una escolarización en aula específica y si el centro cuenta con una.

Escolarizar a un hijo con TEA es confiar en que la escuela será un lugar de crecimiento y bienestar. Y esa confianza solo puede nacer cuando el centro apuesta de forma clara y real por la inclusión.

Maestros y profesores se quejan, a menudo, de problemas en su día a día en el centro para poder atender adecuadamente a estos escolares. ¿Qué es lo que habría que solucionar primero?

Lo primero que habría que solucionar es la saturación de los centros. Necesitamos construir más colegios y reducir las ratios: un aula con 30 alumnos hace imposible atender bien a todos. También es urgente contratar más personal de apoyo (PT, AL, educadores de educación especial) para que los docentes no se sientan solos ante la diversidad. Y, además, ofrecer formación realmente práctica, impartida por especialistas y maestros en activo, que aporte estrategias aplicables en el día a día.

La inclusión solo será real cuando se respalde con recursos, profesionales suficientes y aulas donde cada alumno tenga espacio para aprender. Sin olvidar que, para muchos niños, las aulas específicas y los Centros de Educación Especial ofrecen también un valor y una atención imprescindible, y que forman parte de ese abanico de respuestas educativas que garantizan su bienestar y desarrollo.

¿Cuáles crees que son los prejuicios más comunes en torno al alumnado con TEA?

Uno de los prejuicios más extendidos es pensar que todos los niños con TEA son iguales, cuando la realidad es justo la contraria: cada uno tiene su propio perfil, su personalidad, su carácter, sus fortalezas y también sus necesidades. Otro error muy habitual es creer que no muestran afecto o que no desean relacionarse. Claro que lo hacen, pero a su manera, de formas distintas a las que estamos acostumbrados a ver en los niños neurotípicos.

También persiste un prejuicio especialmente dañino: imaginar que los niños no verbales nunca podrán comunicarse. Hoy sabemos que eso no es cierto. Existen sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que abren caminos maravillosos para que puedan expresarse, interactuar, comprender y hacerse entender.

Y, por último, sigue viva la falsa idea de que no son capaces de aprender. La experiencia en las aulas demuestra una y otra vez que, con los apoyos adecuados, muchos niños con TEA avanzan muchísimo más de lo que se espera.

El patio, el comedor y otros entornos con mucho ruido o muchos otros niños pueden desregular a estos alumnos con TEA, ¿cuál es la solución?

El patio, el comedor o cualquier espacio con mucho ruido y muchos niños pueden ser muy difíciles de gestionar para un alumno con TEA. Y no, no hay una varita mágica que lo resuelva todo. Pero sí existen una serie de ajustes sencillos que ayudan muchísimo.

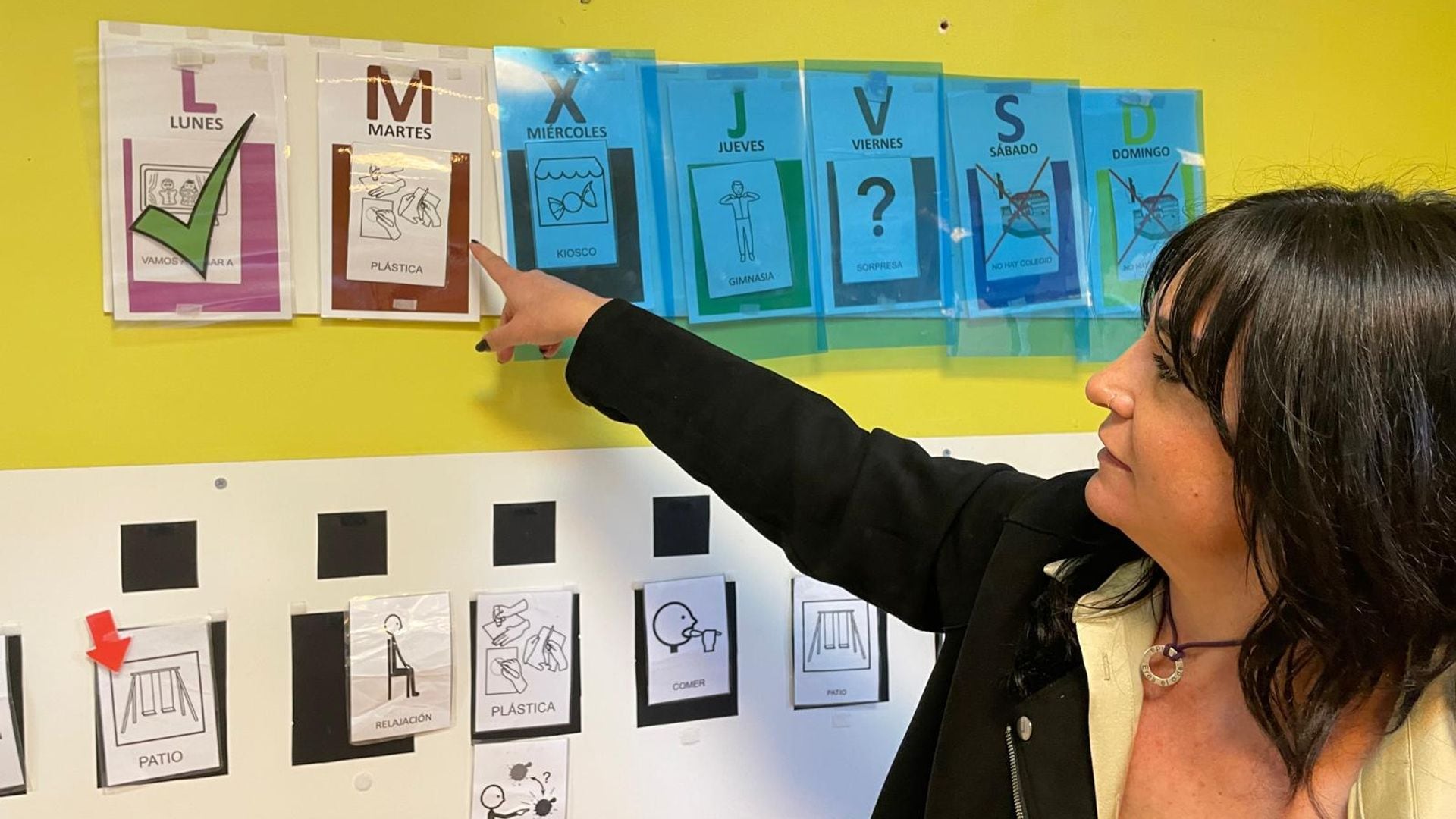

Por ejemplo, anticipar lo que va a pasar antes de entrar al comedor o al patio, para que el niño sepa a qué se enfrenta. Ofrecer cascos que reduzcan el ruido cuando el bullicio es demasiado intenso. Contar con un adulto que le acompañe y le ayude a regularse en esos momentos. Incluso algo tan simple como flexibilizar la hora de entrada al comedor, para evitar el momento de mayor aglomeración, puede marcar la diferencia.

También es importante cuidar el ambiente físico: revisar la iluminación del centro, reducir estímulos innecesarios y organizar los espacios para que sean más predecibles.

Estos pequeños cambios no transforman al niño, sino el entorno. Y cuando el entorno se ajusta, la experiencia escolar deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una oportunidad para que el niño pueda disfrutar, relacionarse y sentirse seguro.

Uno de los capítulos de tu obra se llama "gestionar conductas difíciles sin perder la calma". Es una situación que se produce también en el día a día de las familias. ¿Qué consejo se puede ofrecer a estas y a las personas que están observando lo que sucede?

Cuando hablamos de conductas difíciles, lo primero es recordar que detrás de cada comportamiento hay una necesidad que el niño todavía no sabe expresar de otra manera. Mantener la calma no significa no sentir frustración, significa aprender a no responder desde ella. A las familias les diría que no se culpen: todos vivimos momentos de desbordamiento, y es normal sentirse agotados. Lo importante es parar, respirar y recordar que el niño no lo hace 'para fastidiar', sino porque no tiene aún los recursos para autorregularse.

Un consejo práctico es observar qué pasa antes y después de la conducta: qué la desencadena, qué busca el niño con ella y cómo podemos ofrecer alternativas más ajustadas. A veces es cuestión de anticipar y reforzar el mensaje con apoyos visuales. En otros momentos puede ayudar ofrecer elecciones sencillas: '¿quieres hacerlo ahora o en cinco minutos?', '¿prefieres el azul o el rojo?'. Dar opciones le devuelve cierto control y reduce la resistencia. Bajar la exigencia también es clave, sobre todo si detectamos que la tarea le supera. Podemos dividirla en pasos más pequeños, reforzar cada logro intermedio y celebrar los avances.

Muchos escolares con TEA tienen dificultades a la hora de establecer relaciones sociales con otros compañeros. ¿Cómo se puede trabajar esto con el resto del alumnado, con las familias y desde el centro?

Las relaciones sociales son uno de los grandes retos para el alumnado con TEA, y no podemos dejarlas al azar: hay que trabajarlas de manera intencionada.

Con el alumnado es fundamental educar en la diversidad desde el primer día. Explicar que cada compañero se comunica y se relaciona a su manera, y generar dinámicas de juego cooperativo o en pequeños grupos donde todos tengan un papel. Cuando el resto de la clase entiende que hay distintas formas de participar, la mirada hacia el niño con TEA cambia por completo.

Con las familias es clave mantener una comunicación clara y constante. Contarles qué apoyos se están aplicando, darles orientaciones sencillas para casa y animarlas a participar en actividades conjuntas. La implicación familiar multiplica el efecto de lo que se hace en la escuela. Además, la familia puede favorecer encuentros fuera del horario lectivo, como quedadas en el parque o pequeños juegos en casa con compañeros de confianza, donde el niño se sienta más seguro. También ayuda practicar habilidades sociales en contextos cotidianos. Y algo muy valioso es enseñar a los hermanos y primos a incluirlo en sus juegos, respetando sus tiempos y sus formas de participar.

Y desde el centro, el compromiso debe ser global. No basta con un especialista motivado: hacen falta programas de sensibilización, materiales accesibles, espacios de juego estructurados y un equipo que se coordine de verdad. Reducir las barreras físicas y cognitivas, facilitar apoyos en momentos clave como el patio o el comedor, y asegurar que todos los docentes conocen estrategias básicas de inclusión es igual de importante. También es responsabilidad del centro generar una cultura de respeto y pertenencia, donde cada niño con TEA no sea visto como 'una excepción', sino como parte natural del grupo.

En tu libro hablas también de las pseudoterapias a las que muchas familias recurren por desesperación buscando una mejora en sus hijos. ¿Cuáles son las banderas rojas que deben alertar a los padres de que están siendo engañados?

Cuando una familia recibe un diagnóstico de TEA, es normal sentir la urgencia de hacer todo lo posible por su hijo. Y esa vulnerabilidad es justo lo que aprovechan muchas pseudoterapias, que se presentan con mensajes tan llamativos como: ‘este tratamiento o nosotros cambiaremos tu vida’, ‘en pocas semanas verás resultados sorprendentes’, ‘tenemos la cura que nadie más ofrece’, ‘olvida lo que te han dicho los médicos, este método es el verdadero’. Pueden asegurar que su terapia sirve para todo tipo de perfiles: autismo, dislexia, TDAH, parálisis cerebral, etc.

También encontramos atribuciones del autismo a causas falsas como metales pesados, desequilibrios energéticos o supuestos problemas en la integración de reflejos primitivos. Utilizan lenguaje pseudocientífico confuso: “reprogramar el cerebro”, “equilibrar hemisferios” o “despertar el cerebro dormido”. Tampoco suelen dar explicaciones claras del tratamiento y suelen culpar de su ineficacia a que el adulto o el niño ni cree ni busca el cambio. Siempre se basan en testimonios y relatos emocionales, pero no en evidencias científicas.

A esas promesas se unen otras señales claras de alerta: precios desorbitados, falta o ausencia de estudios científicos que lo respalden y la exigencia de abandonar terapias educativas o médicas validadas para sustituirlas por su método.

Las familias no deben sentirse culpables por querer ayudar a sus hijos. Pero sí necesitan recordar una idea esencial: el autismo no se cura, se acompaña. Los avances reales llegan con apoyos constantes, intervenciones basadas en la evidencia y profesionales de confianza que respeten a cada niño tal y como es.