Los veranos implican desplazamiento, movimiento y desasosiego. Hay más lugar para la imaginación, para que surjan las ideas y se dé rienda suelta a las emociones. Sin duda, los artistas no quedan fuera de esta ecuación, al contrario. Aquí presentamos a cinco de ellos, que convirtieron pueblos y rincones en sus retiros particulares, talleres donde afloraron sus pasiones y se dejaron llevar por ese sentimiento creativo que se entreteje indudablemente con los enclaves escogidos. Una prueba no solo de que las raíces, los orígenes, ejercen una conexión casi magnética, sino que la desconexión y la paz son dos elementos clave para idear.

PORTLLIGAT, LA INSPIRACIÓN SURREALISTA

El idilio de Salvador Dalí con la Costa Brava comenzó desde bien pequeño, pues los veranos de su infancia los pasaba con su familia en Cadaqués, donde se hunden sus raíces. Él mismo describiría más tarde en su autobiografía su devoción por los paisajes de acantilados, calas y formaciones donde él aseguraba que se podían “leer todos los errores geológicos del mundo”.

Y aquel recuerdo fue el que le hizo volver, buscando esta vez su refugio propio para trabajar tras el rechazo familiar a su relación con Gala y a su amor por el surrealismo. Así fue como llegó en 1930 a Portlligat, una pequeña cala aislada de Cadaqués donde el entorno del Parque Natural del Cap de Creus le resultaría de inspiración constante.

Largos paseos le llevaban a sus lugares favoritos, como Cala Jugadora o el faro del Cap de Creus, así como las rocas de Es Racó de s’Arena y sus formas zoomórficas. De estos nacieron obras como Leda Atómica (1949), Madonna de Portlligat (1949-1950) y numerosos paisajes del lugar, muchas veces retratando en ellos a Gala.

En Portlligat hizo de su casa un taller y del taller su casa, pues no solo su piscina estaba decorada con motivos surrealistas, sino que, hasta la muerte de Gala en 1982, fue uniendo a ella barracas de pescadores adyacentes hasta llegar a configurar su actual Casa-Museo. Ladrillo a ladrillo por sus manos y adaptada al paisaje, acogió a la pareja todos los veranos (exceptuando los años de guerra y exilio), y también a amistades del mundo artístico, como Marcel Duchamp, Federico García Lorca o incluso Walt Disney.

UN CABAÑAL DE LUZ MEDITERRÁNEA

Valenciano de nacimiento (1863) y conectado a su tierra de forma indudable, el famoso retratista de la luz no olvidó nunca su querido barrio de pescadores, El Cabañal, a pesar de su éxito internacional y su vida en Madrid. Escenario familiar en su infancia y más tarde con su propia mujer e hijos, la playa de la Malvarrosa fue uno de los lugares predilectos de sus obras.

El modernismo de sus edificios, la luz del Mediterráneo y el ambiente de playa y pesca tuvieron un lugar privilegiado en su memoria, algo que puede atestiguar incluso en los primeros años de su carrera. Los veranos en Valencia dieron luz –en todos sus significados– a obras como La vuelta de la pesca (1894), Cosiendo la vela (1896) o Paseo a orillas del mar (1909).

Los amaneceres, atardeceres, salidas y llegadas de pescadores y el bullicio de la playa eran momentos que Sorolla no quiso perderse en los días de veraneo y que reflejan su obsesión por la luz del Mediterráneo, que tanto anhelaba en las cartas que enviaba cuando estaba lejos. A lo largo de tres décadas, hasta que la enfermedad le sobrevino en los años 20, hacía de una pequeña caseta en la propia playa su estudio personal.

Totalmente inmerso en el paisaje, su mujer Clotilde y sus tres hijos aparecen en numerosas obras que muestran cómo mezcló su vida familiar y profesional durante sus vacaciones en el mar. Escenas de baño, mujeres rederas, niños jugando en la orilla, el mar abierto, las barcas varadas, la autenticidad y la alegría del verano viven en aquella Malvarrosa retratada hasta la saciedad. También, en 2026, en el museo que se le dedicará al artista en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia.

ARTE CON VISTAS AL FLYSH VASCO

El paisaje dramático del País Vasco, con sus acantilados escarpados, playas castigadas por el indómito Cantábrico y formaciones como los flysch fueron durante años las vistas que Ignacio Zuloaga disfrutó en sus veranos en el caserío Santiago Etxea. Aunque muchos asocian al artista con Castilla, lo cierto es que sus raíces vascas le otorgaron una fuerte conexión con su tierra natal. También su padre, Plácido Zuloaga, coleccionista de arte y renombrado damasquinador, le inculcó su amor al arte.

La suma de ambos aspectos llevó a Zuloaga hijo, nacido en Eibar en 1870, a encontrar su propio lugar en Guipúzcoa, donde sentir ese lazo con la identidad cultural y dar rienda suelta a su pasión por la pintura. La luz del norte, más oscura, densa y de tonos verdes, grises y azules enamoró al pintor, que encontró un hogar y, a la vez, un taller personal en el caserío que adquirió en 1910 y que restauró él mismo, donde vivió con su esposa Valentine Dethomas y sus hijos.

Hasta su muerte en 1945, sus veranos en el lugar acabaron convirtiéndose en una residencia permanente durante largos periodos en los que su obra fue bastante prolífica. La bella melancolía que se desprende del paisaje de Zumaia le separó de los paisajes castellanos y personajes populares y lo empujó a retratar algunas escenas vascas. Sin embargo, sus paseos por los acantilados y pueblos del lugar no fueron muy correspondidos en sus cuadros.

Por el contrario, convirtió Santiago Etxea en un museo donde coleccionó numerosas obras de arte, cuya disposición en la casa formaba parte de su trabajo. De sus estancias colgaban Goya, El Greco o Zurbarán, y por ellas se repartían también objetos etnográficos que pudieron admirar personajes como Miguel de Unamuno y Ramón Gómez de la Serna, y ahora visitantes del museo.

HIPERREALISMO EN LA MANCHA

Nacido en Tomelloso (1936), Antonio López no ha tenido otra que volver a su pueblo una y otra vez por una necesidad artística que siempre le conectó con él. A pesar de establecerse en la vibrante capital española, un peregrinaje le lleva a alojarse de forma intermitente a lo largo de su vida, sean veranos o inviernos, en el recuerdo familiar de patios, azoteas y paisajes que él ha convertido en su propio estudio.

La luz y el aire de La Mancha, para él, es distinta a la de cualquier otro sitio, viéndose reflejado a sí mismo en el entorno. Así, en el corazón de la región, en este pueblecito de Ciudad Real, la vasta llanura castellana de viñedos, cereales y horizontes amplios salpicados de cooperativas y bodegas, de luces intensas y a veces claras, de vida pausada, ha definido y define su obra.

El hiperrealismo envuelve todo su trabajo. El proceso lento, meditativo y de observación le lleva unas veces meses, otras veces años, para conseguir capturar la luz y su evolución, quizá el crecimiento casi imperceptible de un árbol o el cambio de las estaciones sobre el entorno. Entre sus obras destacan algunas como El cuarto de baño (1970), Tomelloso (1971-1972) o El membrillo de Tomelloso (1990), que retrata un membrillero en el patio de su casa.

Pincel en mano, López también se ha encargado de retratar los campos, las vistas desde la azotea de su casa, las calles del pueblo al atardecer e incluso los interiores de las casas manchegas, sin olvidar a sus vecinos y objetos cotidianos que, en muchas ocasiones, es fácil confundir con fotografías.

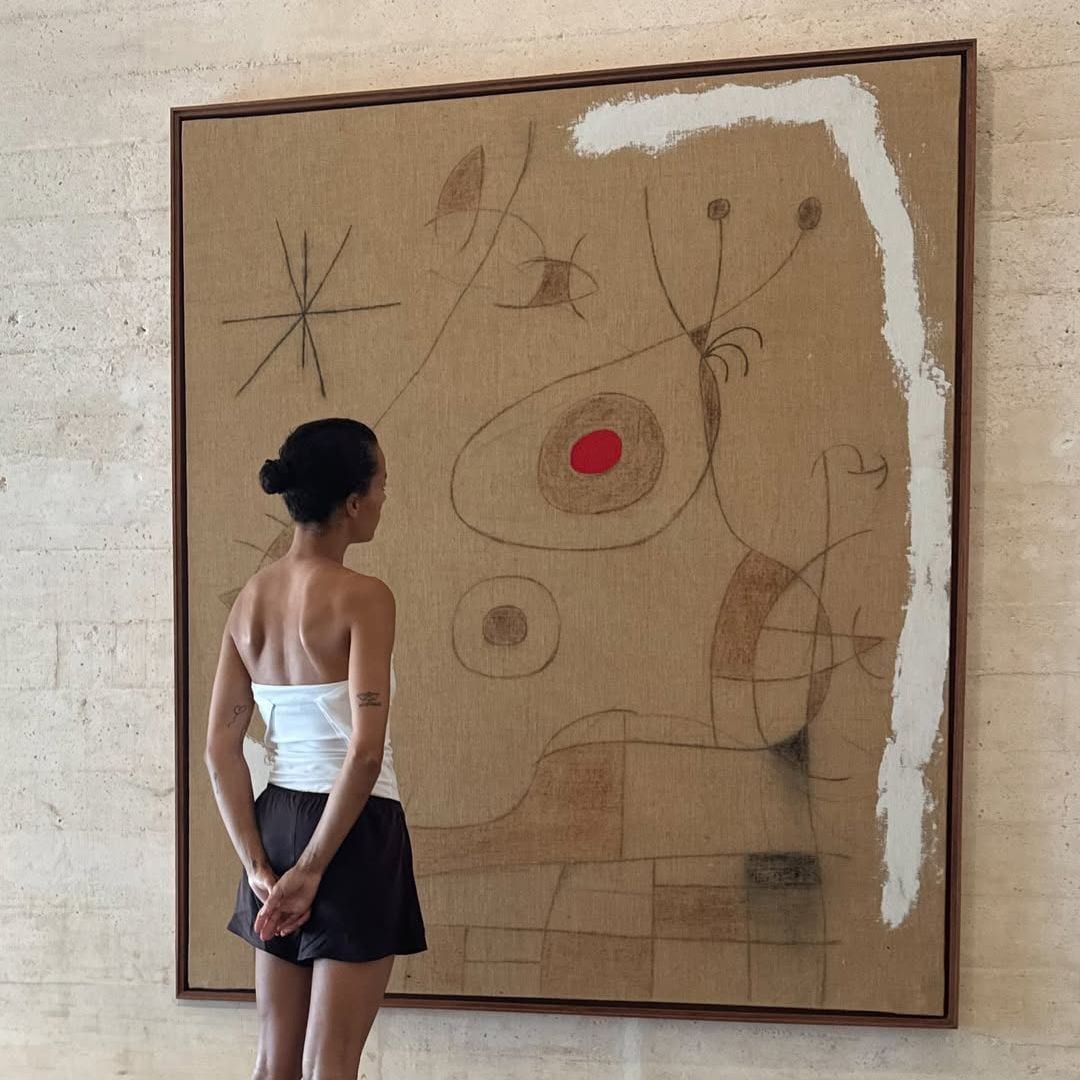

EL MEDITERRÁNEO ABSTRACTO DE MIRÓ

De abuela y madre mallorquinas, los veranos de la infancia de Joan Miró no podían ser en otro lugar que no fuese la isla mayor de las Baleares. Una vez casado en 1929 con Pilar Juncosa, su amor mallorquín, las visitas familiares a la isla se hicieron más frecuentes hasta que se instalaron definitivamente en ella en 1956, donde el artista vivió y trabajó hasta su muerte en 1983.

Son Abrines fue el lugar que escogió para su soñado taller, diseñado por su amigo y arquitecto Josep Lluís Sert. El amplio y luminoso espacio de grandes ventanales pronto se quedó pequeño y decidió adquirir también la casa adyacente, Son Boter, que antaño fue un molino y casa rural. Ante su mujer Pilar y su hija María Dolores desfilaron artistas, galeristas y amigos que ocupaban su vida social cuando Miró no andaba enfrascado en alguno de sus proyectos.

Pero el estudio del artista no se limitaba a la casa: abarcaba toda la isla. Desde su casa, cerca de Cala Major, se movía a los campos de almendros y olivos, la escarpada Serra de Tramuntana o las calas rocosas y playas de arenas finas que después plasmaba en el lienzo y que ahora se exponen en la Fundació Miró tanto de la isla como de la capital catalana.

Muy diferente al pequeño taller que ocupó en la demasiado alborotada Barcelona, lejos de los tonos y luces que él buscaba en sus pinturas, allí se dejó llevar por el expresionismo abstracto más americano con obras como Caricias de luna (1966) y series como Los azul (1961) –tres grandes trípticos que exploran los tonos de azul de cielo y mar mallorquines–, o Personajes y pájaros, de colores vivos y formas simples.